Nasceu num bairro simples de Sambizanga, em Luanda, a 28 de agosto de 1942. Era apenas mais um menino num país que ainda vivia sob o peso do colonialismo português. Chamava-se José Eduardo dos Santos — nome que, anos mais tarde, ecoaria em discursos, cânticos e discussões, nas ruas e nas salas do poder.

Cresceu entre as dificuldades e as esperanças de uma Angola que sonhava com liberdade. Desde cedo, sentiu o chamamento da luta política, esse fogo que queima no peito de quem não aceita ver o seu povo humilhado. Ainda jovem, entrou em contacto com o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), o embrião do que viria a ser o poder que governaria o país por décadas.

Em 1961, quando a luta armada pela independência começou, o jovem José Eduardo partiu. Exilou-se no Congo-Brazzaville, onde continuou a trabalhar para o MPLA, e depois seguiu para a União Soviética, onde estudou Engenharia de Petróleos. Entre os livros e as aulas de Baku, no Azerbaijão, aprendeu mais do que fórmulas químicas — aprendeu a arte da disciplina, da estratégia e do silêncio.

Quando regressou a África, trouxe consigo o olhar calmo de quem observa tudo, mas fala pouco. Tornou-se um dos rostos discretos, porém firmes, do MPLA. E em 1975, quando Angola conquistou finalmente a independência, sob a liderança de Agostinho Neto, lá estava ele, no coração do novo poder.

Mas o destino tinha planos maiores.

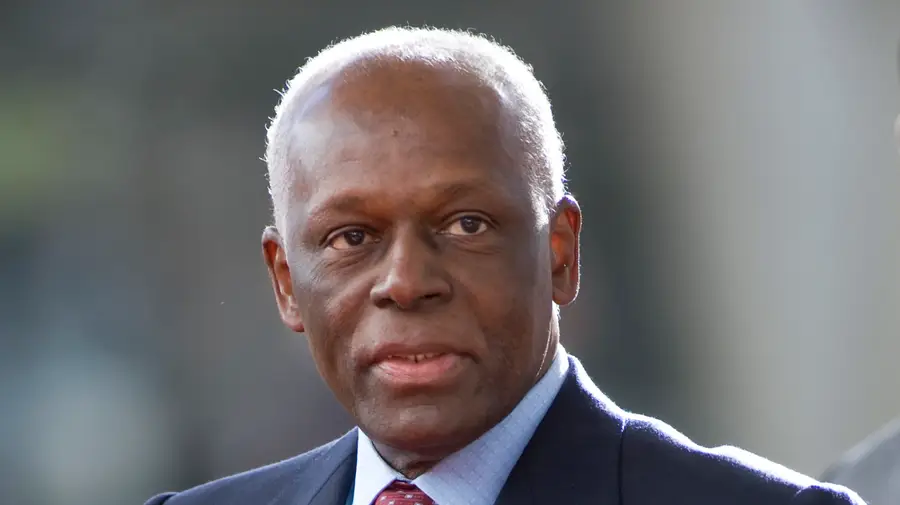

Em 1979, após a morte de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos foi escolhido para liderar Angola. Tinha apenas 37 anos. Assumiu um país partido em mil pedaços, mergulhado numa guerra civil feroz que duraria mais de vinte anos.

Durante esse tempo, Angola foi palco de interesses internacionais, batalhas ideológicas e feridas que pareciam não sarar. O MPLA, com apoio da União Soviética e de Cuba, enfrentava a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. José Eduardo, sempre sereno, governava num equilíbrio delicado entre a diplomacia e a sobrevivência.

Chamavam-no “frio”. Outros diziam “estratega”. Poucos conseguiam ler-lhe o rosto — sempre tranquilo, mesmo quando o país ardia.

Quando, finalmente, em 2002, a guerra terminou, José Eduardo dos Santos já tinha envelhecido dentro da guerra. Mas com o cessar das armas veio a reconstrução. As máquinas voltaram às ruas, os edifícios começaram a erguer-se, e Angola conheceu uma nova era de crescimento. O petróleo tornou-se o motor da economia, e o país ganhou o apelido de “terra das oportunidades”.

No entanto, as oportunidades não chegaram a todos. As críticas cresceram. Falava-se de corrupção, de nepotismo, de uma riqueza concentrada nas mãos de poucos. E, aos poucos, o homem que durante décadas foi o centro do poder começou a tornar-se símbolo de um sistema fechado, distante do povo que um dia prometera libertar.

Mesmo assim, há uma verdade que ninguém lhe pode negar: foi sob o seu comando que Angola conheceu a paz. E por mais que a história o julgue, nenhum julgamento pode apagar esse feito.

Em 2017, José Eduardo dos Santos anunciou que deixaria o poder. Depois de 38 anos, entregou o comando a João Lourenço, um dos seus antigos generais. Retirou-se silenciosamente, como sempre viveu. Passou os últimos anos entre Luanda e Barcelona, longe dos microfones, longe dos palcos.

Faleceu em 8 de julho de 2022, em Barcelona, aos 79 anos. O seu corpo regressou a Angola, onde foi sepultado a 11 de novembro, no Dia da Independência — o mesmo dia em que, quase meio século antes, o país nascera para o mundo.

Foi como se o destino fechasse o ciclo com respeito.

José Eduardo dos Santos foi amado e odiado, admirado e criticado. Para uns, o “arquiteto da paz”; para outros, o símbolo de um poder demasiado longo. Mas, para todos, foi um homem que marcou Angola — um homem que conheceu o poder, a solidão e o peso da história.

E talvez, no silêncio do seu último suspiro, tenha compreendido que governar um país é também governar o coração de um povo — um coração difícil de agradar, mas impossível de esquecer.